Les causes de la Première Guerre mondiale

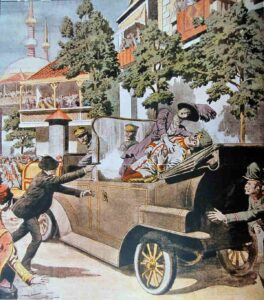

Le 28 juin 1914, l’archiduc héritier François-Ferdinand est violemment assassiné par un étudiant bosniaque à Sarajevo. À partir de ce moment, l’Europe s’embrase et marche tout droit vers la guerre. En l’espace d’un mois, la quasi totalité des puissances européennes se lance dans un conflit d’une ampleur inégalée. C’est le début de la Première Guerre mondiale. Dans l’imaginaire de tout un chacun, l’attentat de Sarajevo est vu comme la cause du premier conflit mondial. Tout écolier a appris cette date par coeur à un moment de sa jeunesse. En réalité, il n’en est que l’élément déclencheur, qu’un prétexte pourrait-on dire, dans une Europe traversée par de graves tensions diplomatiques et géopolitiques. L’assassinat de l’archiduc est le point culminant de plusieurs années, voire décennies, de rivalités entre les grandes puissances européennes, à la fois sur le continent et sur d’autres espaces, comme l’Afrique. Les causes de la Première Guerre mondiale sont un sujet aussi vaste que fascinant et ne peuvent en rien être résumées à l’attentat de l’été 1914.

Pour comprendre comment l’Europe en est arrivée là, il faut remonter le temps et prendre du recul pour identifier toutes les causes qui ont propulsé les pays européens dans la guerre. Aujourd’hui, avec le recul historique que nous avons, il apparaît que la Première Guerre mondiale n’a pas surgi pas de nulle part et que l’Europe du début du XXe siècle portait en elle les germes d’un conflit dévastateur. Il est difficile d’être exhaustif lorsque l’on parle des causes de la Première Guerre mondiale, mais nous pouvons toutefois pointer du doigt des grandes tendances, des rivalités, des tensions ou encore des rhétoriques diplomatiques qui posent les prémices de la guerre. Les réflexions sur les causes de la Première Guerre mondiale sont encore nombreuses et les historiens s’opposent toujours sur certains points. L’objectif de cet article n’est aucun cas de balayer toutes les causes, si tant est que ce soit possible, mais bien de présenter un tableau général de l’Europe du début du XXe siècle, au-delà de la tentation de réduire le déclenchement de la guerre à l’attentat de l’été 1914. Revenons alors ensemble sur les causes de la Première Guerre mondiale.

Sommaire

ToggleLes tensions géopolitiques sur la scène européenne : une cause profonde

Bismarck et la rhétorique de guerre

Les puissances européennes ne se sont pas fait la guerre uniquement en raison d’un attentat qui s’est déroulé bien au-delà de leurs frontières. L’Europe de 1914 est en réalité larvée par des tensions politiques et géopolitiques majeures entre les nations qui la composent. Ces tensions se manifestent sur plusieurs espaces mais c’est de l’Europe dont nous allons parler dans cette partie. Pour comprendre les rivalités sur le continent européen, nous pouvons remonter jusqu’en 1871, date à laquelle le chancelier allemand Bismarck proclame la naissance de l’Empire allemand depuis la château de Versailles. La France est battue sèchement, l’Allemagne est victorieuse. Bismarck s’attache à diffuser sa vision de l’Europe et du concert des nations. Naturellement, la stratégie diplomatique du chancelier sert les intérêts de l’Allemagne et dessert autant que possible ceux de son voisin français.

Dans leur ouvrage Histoire du XXe siècle (tome 1), Serge Berstein et Pierre Milza identifient trois composantes majeures dans la stratégie de Bismarck : alliances tactiques avec des souverains dits « légitimes » comme l’empereur austro-hongrois ; maintien d’un équilibre des puissances, s’assurant qu’aucune puissance n’ait des velléités trop fortes ; et isolement diplomatique de la France dont Bismarck craint le désir de revanche. C’est dans ce cadre que ce dernier fonde la Triple Alliance, conclue en 1882 entre l’Allemagne, l’Empire austro-hongrois et l’Italie. Pour achever l’isolement de la France, Bismarck conclut un traité secret dit de « contre-assurance » avec Moscou en 1887. Il prévoit notamment que la Russie reste neutre en cas de guerre entre Allemands et Français. Cette conception des relations internationales, sinon européennes, repose sur un équilibre fragile qui ne peut durer dans le temps et qui, de toute façon, ne peut être tolérable pour la France.

Le jeu des alliances dans les causes de la Première Guerre mondiale

Face à ce souhait à peine voilé de l’isoler, la France décide de jouer sa carte dans ce jeu des alliances naissant et de rompre l’encerclement. Ironie du sort, l’opportunité va venir de l’Allemagne… En 1888, Guillaume II, dit le kaiser, devient empereur d’Allemagne, succédant à Frédéric III. En 1890, Bismarck est contraint de quitter le pouvoir. Ces deux changements politiques ont des conséquences majeures sur la scène européenne. Guillaume II est très réticent à l’idée de nouer une alliance avec la Russie, comme l’avait fait Bismarck, au risque de frustrer l’allié austro-hongrois, qui n’éprouve pas une grande sympathie pour son voisin russe. La France saisit cette occasion pour se rapprocher du tsar, bien que ce dernier ait une forte aversion pour le régime républicain et pour tout ce qui rappelle de près ou de loin la Révolution. Une alliance est signée en 1893.

De l’autre côté de la Manche, des diplomates britanniques et français tentent de trouver un terrain d’entente en dépit des graves tensions coloniales en Afrique. En 1904, la France et la Grande-Bretagne créent l’Entente cordiale, après un travail de longue haleine du Ministre des Affaires étrangères français Théophile Delcassé. La Russie et la Grande-Bretagne parviennent à s’entendre sur fond de rivalités territoriales en Asie. Finalement, en 1907, ces trois pays s’unissent sous le nom de Triple Entente. Cette alliance est assez miraculeuse au vu des innombrables sujets de tensions qui opposent ces pays. C’est ainsi que l’Europe bascule dans un système bipolaire miné par des alliances, la Triple Alliance d’un côté, la Triple Entente de l’autre. En cela, le jeu des alliances en Europe au début du XXe siècle peut être considéré comme une cause de la Première Guerre mondiale.

Les ambitions territoriales dans les causes de la Première Guerre mondiale

La "poudrière des Balkans" : prémice de la Première Guerre mondiale ?

En plus de ce système d’alliances déjà complexe se greffe la question des ambitions territoriales sur le contient européen, qui cristallisent les convoitises et les tensions. D’abord, l’Italie manifeste son souhait de s’emparer des Terres irrédentes, au bord de l’Adriatique (notamment la Dalmatie), sous la coupe de l’Empire austro-hongrois. Sur ces terres est majoritairement parlé l’italien, raison pour laquelle le pays veut mettre la main dessus. L’Empire austro-hongrois, quant à lui, se voit bien s’étendre dans les Balkans. Il a déjà conquis la Bosnie-Herzégovine au début du XXe siècle et espère aller plus loin. D’ailleurs, la Bosnie est composée à quasiment 50% de Serbes, farouchement opposés à Vienne. Face à lui, la Serbie de Pierre Ier cultive le rêve d’une Grande Serbie, qui déborderait sur les terres d’Autriche-Hongrie, et qui rassemblerait les peuples slaves des Balkans. Dans cette « poudrière des Balkans », l’Empire ottoman essaye aussi de se tailler une part du gâteau. Des guerres éclatent alors dans les années 1910, faisant de la région balkanique un foyer de tensions majeures.

Une première guerre éclate en 1912 lorsque Grecs, Bulgares, Serbes et Albanais entre autres créent une ligue pour chasser les Ottomans des Balkans. Cette dernière sortira victorieuse. Seulement, une fois l’Empire Ottoman mis dehors, le partage des territoires conquis provoquent à nouveau des tensions. La ligue éclate en 1913 et les alliés d’un jour se font la guerre le lendemain. Ces guerres balkaniques sont le marqueur de l’exacerbation des ambitions territoriales des puissances européennes, à commencer par les grands empires, et du réveil des nationalités dans cette région agitée.

La question coloniale dans les causes de la Première Guerre mondiale

Si de graves tensions éclatent au grand jour sur le continent, elles sont tout aussi présentes sur d’autres espaces du monde, en particulier l’Afrique où les intérêts britanniques, français et allemands s’opposent parfois. L’Afrique colonisée va rapidement devenir un champ d’affrontement pour les impérialismes européens. D’ailleurs, ce fut l’une des justifications du projet colonial en France, à savoir poursuivre l’expansion coloniale parce que les autres puissances le faisaient et qu’il était impensable de prendre du retard. La rhétorique est similaire du côté de l’Allemagne de Guillaume II. Ce dernier, conscient que son pays a rattrapé son retard économique, souhaite ouvrir sa puissante industrie sur l‘étranger, à commencer par l’Afrique où la France, la Grande-Bretagne et la Belgique semble trouver des débouchés économiques.

Le seul bémol est que ces puissances sont déjà bien implantées et qu’il est difficile pour l’Allemagne de s’insérer sur le continent Africain. Elle réussit à s’installer au Togo, en Namibie ou encore au Cameroun. Mais Guillaume II souhaite poser pied au Maroc, protectorat français depuis 1892. Une grave crise éclate notamment en 1911 lorsque des canonniers de la marine de guerre allemande arrivent sur les côtés d’Agadir, au Maroc. C’est un affront total pour la France, dont les tensions avec l’Allemagne deviennent insupportables. Cette crise diplomatique et militaire a renforcé la rivalité entre les deux pays, qui semblent désormais prêt à se refaire la guerre.

Le poids de l’histoire : rivalités franco-allemandes et la question de l’Alsace-Lorraine

Même si la Première Guerre mondiale n’est pas la conséquence des tensions franco-allemandes, ces dernières ont largement alimenté l’engrenage. Les relations franco-allemandes connaissent depuis près d’un siècle des cycles de tensions et d’accalmie. Tout à commencer à Iéna lorsque Napoléon a défait avec brio les armées prussiennes, évènement que Bismarck a convoqué dans ses discours pour justifier son aversion à l’égard de la France. N’a-t-il pas dit « Sans Iéna, pas de Sedan » après la victoire des ses troupes sur les Français ? Le souvenir de la défaite face à Napoléon a largement nourri les ambitions allemandes lors de la guerre de 1870. En guise de revanche, la victoire allemande de 1870 est pleine de symbole.

La proclamation de l’Empire allemand en janvier 1871 dans la Galerie des Glaces du château de Versailles est une humiliation pour les Français et un acte de vengeance pour les Allemands, comme si tout cela allait dans le sens de l’Histoire. Quand on s’intéresse de près aux relations franco-allemandes entre 1870 et 1914, on remarque qu’il y a quelque chose d’inachevé, comme un abcès qui n’a pas encore été crevé. Certains historiens n’ont pas hésité à dire qu’il fallait une nouvelle guerre pour « purger » les tensions. Même s’il n’est pas possible de donner une réponse tranchée, il est clair qu’un profond malaise persistait entre les deux nations, un malaise qui ne pouvait durer.

Bismarck était bien conscient que les Français attendaient leur revanche et ce, pour deux raisons principales : d’abord, parce que la défaite fut dramatique et humiliante, et ensuite parce que la France a perdu l’Alsace-Lorraine. La France a perdu une partie d’elle-même, chose dont elle ne pouvait pas se contenter sur le long-terme. Bismarck était conscient de cette réalité et c’est bien pour cela qu’il a cherché à isoler diplomatiquement la France. Nous ne pouvons pas aller jusqu’à dire que la guerre était inévitable, mais une réaction française était du moins quasi inéluctable. Bien sûr, personne n’imaginait que l’Alsace-Lorraine serait reprise à un prix si lourd… D’ailleurs, la signature du traité de Versailles en juin 1919 raisonne comme une réponse à la défaite de 1870 et à la proclamation de l’Empire allemand. Une réponse pleine de symboles que n’acceptera pas l’Allemagne, puisque 20 ans plus tard, les deux pays se feront la guerre, une nouvelle fois…

Vers le déclenchement de la Première Guerre mondiale

Tous ces évènements font naître en Europe un climat insoutenable de psychose de la guerre. Chaque pays craint que l’autre ne lève des troupes. C’est dans cette optique que dans les années 1910 les alliances se renforcent et se parent de garanties militaires. En 1912, de nouveaux accords sont signés entre l’Empire russe et la France permettant à l’un de venir en aide à l’autre en cas de guerre. De même, l’Italie et l’Autriche-Hongrie se rapprochent malgré les prétentions territoriales du premier au détriment du second. Une vaste course à l’armement se met en place en Europe, alimentée par la peur de l’ennemi. C’est une sorte de cercle vicieux. La France craint le réarmement de l’Allemagne donc elle s’arme aussi. L’Allemagne voyant la France s’armer justifie sa course à la guerre par le fait que la France fait de même.

Cette course s’auto-alimente et fait inéluctablement monter la fièvre en Europe. Tout cela se matérialise par des mesures concrètes. La France vote la « lois des trois dans » en 1913 permettant de mettre 750 000 hommes sur le pied de guerre. L’Allemagne poursuit le développement de sa marine de guerre et augmente ses effectifs militaires en temps de paix. L’Autriche-Hongrie renforce également son programme de défense. Tous se préparent à la guerre tout en disant vouloir l’éviter. C’est la prophétie auto-réalisatrice. À force de ne pas vouloir la guerre, on y vient. L’été 1914 mettra le feu aux poudres et propulsera l’Europe dans la guerre. Mais nous allons nous arrêter là pour le moment.

Conclusion

Les causes de la Première Guerre mondiale sont ainsi multiples et bien plus profondes qu’on ne peut l’imaginer. L’Europe de 1914 est une Europe qui a atteint un moment inédit de son histoire. À ce moment-là, c’est une cocotte minute prête à exploser. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans l’écueil de réduire le déclenchement de la Grande Guerre à l’attentat de Sarajevo. Les tensions géopolitiques entre les puissances européennes, les questions des frontières ou encore les tensions internes aux pays sont autant d’éléments qui ont joué un rôle majeur dans la marche à la guerre. Les causes de la Première Guerre mondiale restent un sujet ouvert sur lequel les historiens continuent de réfléchir, preuve que la question est complexe. Et savoir que la question est complexe, c’est déjà avoir fait un grand pas dans l’appréhension des causes de la Première Guerre mondiale.

Pour en savoir plus sur les causes de la Première Guerre mondiale

- Wrinn, Daniel, Première Guerre mondiale, 2021 / Voir en ligne

- Chirat, Didier, La Première Guerre mondiale par les cartes, Larousse, 2023 / Voir en ligne

- Cochet, François, La Grande Guerre, Tempus Perrin, 2018 / Voir en ligne

- La Première Guerre mondiale, (2023), dans Wikipédia

- Les causes de la Première Guerre mondiale, (2023), dans Wikipédia